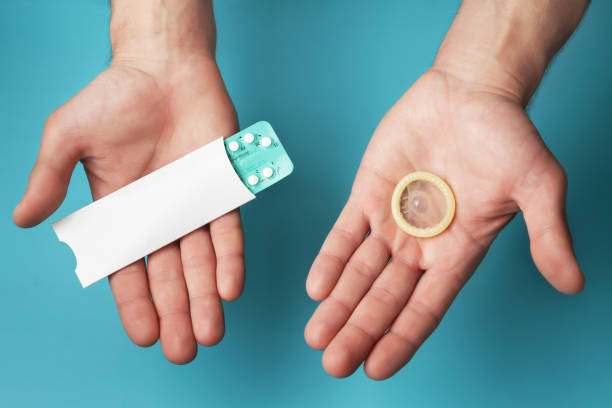

男性避妊薬は本当にもうすぐ?科学と未来の展望

現状の概観と注目の高まり 近年、「男性避妊薬」という言葉がニュースや研究発表で取り上げられる機会が増えています。これまで避妊の主な担い手は女性でしたが、ジェンダー平等の意識が社会に浸透するなか、男性も主体的に避妊に関わるべきではないかという議論が強まっています。 検索者の関心は多岐にわたります。「本当に男性用ピルができるのか?」「副作用は?」「いつ市販されるのか?」「自分が使う場合、生活にどう影響するのか?」など、実用的かつ切実な疑問が多いのが特徴です。これは、男性避妊薬が単なる科学研究の話題にとどまらず、日常生活やライフプランに直結するテーマであることを示しています。 本記事では、男性避妊薬の科学的課題、社会的背景、市場ニーズ、未来の展望を多角的に解説し、最終的にそれが男性の役割や避妊責任に与える影響を考察します。

科学的課題:なぜ開発は難しいのか

精子生成の複雑さ

女性の避妊薬は「排卵を止める」というシンプルな仕組みで高い効果を得ています。しかし男性は1日に数千万もの精子を作り続けています。この大量かつ継続的な生成を完全に、しかも可逆的に抑えるのは容易ではありません。部分的に抑えただけでは妊娠の可能性が残ってしまい、十分な避妊効果が得られません。

ホルモン療法の壁

現在最も研究が進んでいるのはホルモンを用いた方法です。テストステロンやプロゲステロンを調整し、精子生成を抑える仕組みが有力候補となっています。臨床試験では精子数が大幅に減少する例も報告されていますが、同時に副作用も確認されています。体重増加、気分の落ち込み、ニキビ、性欲低下など、生活の質に直結する問題があるため、使用者にとってハードルが高いのです。

非ホルモン的アプローチ

副作用を軽減するため、非ホルモン的な男性避妊薬の開発も進んでいます。例えば、精子の運動能力を一時的に阻害する薬、精子が卵子に結合するのを妨げる分子、あるいは精巣内部で精子形成を局所的に抑制する手法などがあります。これらはホルモンに影響しないため副作用が少ないと期待されていますが、まだ初期段階であり、実用化には時間がかかります。

可逆性の確保

避妊薬に求められる最重要条件の一つが「やめれば元に戻る」ことです。男性が一生不妊になるリスクを受け入れるとは考えにくいため、精子生成の回復が保証されなければ普及は望めません。安全かつ確実に可逆性を担保する技術がまだ確立されていない点も課題です。

研究史と臨床試験の歩み

男性避妊薬の研究は決して新しいものではありません。1970年代にはすでにホルモン療法による抑制が試みられていましたが、副作用や長期安全性の問題で広がりませんでした。

2000年代以降は、より精密なホルモン調整や新しい分子標的薬の開発が進み、いくつかの候補は臨床試験に入っています。たとえばゲル状のホルモン製剤や経口カプセルなど、使いやすさを意識した製品も登場しました。しかし試験では一定の成功を収めつつも、副作用や効果の安定性の課題が残されています。

市場ニーズ:男性は本当に求めているのか

若年層とパートナー関係

調査によると、20〜40代の男性の多くは「避妊に積極的に関わりたい」と回答しています。特にパートナーがホルモン避妊薬で副作用に悩んでいる場合、男性が代わりに薬を使用したいと考える人も増えています。これはジェンダー平等の意識の高まりを反映しています。

不安と抵抗感

一方で、「副作用が怖い」「自分の体に影響するのでは」という不安も根強いです。また、社会的に男性が避妊薬を飲むことに対する偏見や無理解もあり、心理的ハードルは決して低くありません。普及には医学的な安全性の証明とともに、文化的な理解促進が不可欠です。

公衆衛生の観点

非計画妊娠は世界的に大きな社会問題であり、医療コストや教育問題につながっています。男性避妊薬の普及はその減少に貢献すると期待されています。医療経済的にも、社会全体でのメリットは大きいといえます。

社会的・文化的課題

避妊は長年「女性の責任」とされてきました。この固定観念を変えることは簡単ではありません。家庭や教育現場で「避妊は男女で共有するもの」という価値観を育むことが必要です。

また、国や地域によって文化的な背景が異なり、受け入れられ方も違います。例えば欧米では男女平等意識の強さから受容度が比較的高い一方、保守的な文化圏では「男性が薬を飲むこと」に抵抗感が強い場合もあります。普及には各国の文化に合ったアプローチが不可欠です。

未来展望:もし実用化されたら?

男性避妊薬がもし市場に登場すれば、避妊の風景は大きく変わるでしょう。

- 多様な選択肢の拡大:コンドームや女性用ピルに加え、男性ピルという新しい選択肢が増えます。

- 責任の分担:パートナー間で避妊責任を公平に分担でき、女性の身体的・精神的負担を軽減します。

- 性教育の変革:学校や家庭の性教育で男性避妊薬が取り上げられ、若い世代が自然に受け入れるようになります。

- ジェンダー意識の進化:避妊は女性任せではなく、男女が協力する行為だという考えが広がります。

さらに、非ホルモン型が実用化されれば「副作用がほとんどなく、短期間だけ使える」という柔軟な使い方も可能になり、ライフプランに応じた新しい選択肢が広がるでしょう。

倫理・政策的な視点

実用化の際には、倫理的・政策的な問題も避けられません。

- インフォームド・コンセント:副作用や可逆性について正確な情報を提供し、本人の同意を得る仕組みが必要です。

- アクセスの平等:所得や地域によって利用できる人とできない人が出ないよう、保険適用や価格政策が求められます。

- 長期データの公開:安全性を社会全体で信頼できるよう、研究結果を透明に公開する必要があります。

結論:男性の役割と避妊責任の再設計

男性避妊薬は、科学的・文化的・倫理的なハードルを越える必要があります。しかしもし実用化されれば、避妊のあり方そのものを変える可能性を秘めています。

重要なのは「薬が登場すること」だけではありません。それを社会がどう受け入れ、どう使うのか、そして男女がどのように責任を分担するのかという点です。男性避妊薬は単なる医薬品ではなく、ジェンダー平等や人間関係のあり方を再考するきっかけになるでしょう。

読者が今できるのは、現状の研究を理解し、パートナーと対話を始めること。そして「避妊は二人で考えるもの」という視点を持つことです。未来の男性避妊薬は、その意識を後押しする強力なツールとなるに違いありません。